【目次】

- はじめに―問題を考える手がかりについて

- 1.憲法政治の現状と憲法秩序のヒエラルヒー

- 2.立憲主義と民主主義の相克

- 3.憲法の体系的理解と自民党改憲の方向性

- 4.自民党改憲案と日本国憲法の前文

- 5.自民党改憲案がめざす国家と国民のあり方

- 6.自民党改憲案がめざす安全保障

- 7.基本的人権とその制限の根拠をめぐって

- 8.緊急事態条項をめぐって

- おわりに―残された幾つかの論点

5.自民党改憲案がめざす国家と国民のあり方

ところで、なぜ、自民党が改憲をめざすかについては、それがGHQによる押しつけであること、翻訳調の文章であること、日本の伝統が憲法に活かされていないこと、などなどが挙げられます。しかし、今、読んできたように果たして自民党の改憲案が格調高い日本語の文章となっているのでしょうか? 日本国民が世界にむけて訴えかけるだけの理念や思想として、見るべきほどの意義が見出せるのでしょうか? もちろん、日本語の語感や日本文としての格調についての是非や嗜好の判断は、それぞれの方によって違うはずですから、御自分で御判断戴きたいと思います。

では、日本の伝統については、どのようになっているでしょうか? これについては改憲案の前文の冒頭で「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち」と記されている点が、最もこだわった箇所だと思われます。しかし、考えるまでもなく、この文章ほど意味の無いものはないでしょう。中国はもっと長い歴史と固有の文化を持っています。朝鮮だってそうです。あるいは、人類発祥の地といわれるアフリカはどうでしょうか? ローマ帝国の最盛期であった紀元前1~2世紀の日本は弥生時代でした。歴史が長いこと、固有の文化を持っているのは、それこそあらゆる国家に妥当することでしょう。

自民党改憲案

前文

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

そして、自民党の改憲案のキーワードが「固有の」ということにあるとすれば、対比的に現在の憲法におけるキーワードとは何か、が問題になります。それは明らかに「普遍・普遍的」でしょう。日本国前文では「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理」であることが強調され、憲法が「かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と普遍主義の立場に立つことを宣言しています。さらに、「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なもの」であるとし、「この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」として世界と協調して民主主義を確立していくことを各国の責務として訴えているのです。

このように見比べてみれば、自民党の改憲案の基軸は、他の国家とは違う「固有」に価値を見いだそうとするものであり、他方、現在の憲法は「普遍」をめざし、国際社会に対してどういうふうに私たち日本国民が働きかけて行くべきかということに主眼が置かれて書かれております。要するに、主権者たる国民が憲法を制定するにあたって、その原理を「固有」なものに固執するのか、それとも国際社会において人類の一員としての「普遍」的なものを増幅させていこうとするのか、という選択を迫られているということです。

もちろん、改憲案が「長い歴史と固有の文化」を日本国が持っているとして、強調したいのは、その主語が「日本国」であって「日本国民」でないことからも明らかなように、「天皇を戴く国家」であることに力点があるはずです。ですから、改憲案の第1条で「天皇は、日本国の元首であり」と改正されることになります。

自民党改憲案

第1条(天皇)

天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

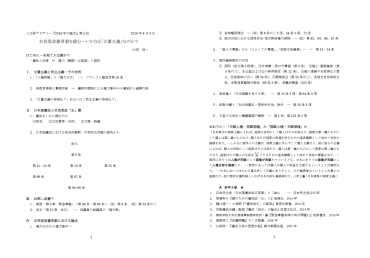

さらに、先に見ましたように、「和を尊び(とうとび)」、「和を尊び(たっとび)」というところが、「固有の文化」の内容を指しているようです。この言葉をご覧になって、近代日本思想史を学ばれた方は、すぐに想起される文献があろうかと思います。それは何かというと、実はここに持って参りました本です。『国体の本義』というタイトルで1937年に出されたものです。

国体の本義 (1937年)

文部省

1937年、すなわち国体明徴運動の中で当時の文部省が公刊したものです。なぜ、この本が出されたのか、それは1935年に起きた憲法学者・美濃部達吉の天皇機関説をめぐって起きた天皇機関説事件を収拾し、天皇が日本で唯一の主権者であり、それは「天壌無窮の国体」によって歴史的な正統性をもつものであり、これに異論を唱えることは不敬にあたるという思潮を浸透させるために普及したものでした。天皇が国家の機関の一つであるという美濃部の天皇機関説は、官僚や教員の試験などでも公認されていた学説でしたが、以後それは邪説であるとして葬り去られ、代わりに日本の国体では現人神としての天皇を主権者とするものであることを徹底的に国民に周知徹底するための運動が、国体明徴運動でした。同時期には、盧溝橋事件から泥沼の戦争に国民は引きづり込まれ、植民地であった朝鮮半島や台湾では国家総動員体制に向けた「皇民化」運動が推進されていきます。このように日本帝国の内地・外地でローラーをかけるように国民精神の総動員が叫ばれ、1938年には国家総動員法が制定されます。戦前版の「一億総活躍社会」がめざされたのです。

このように、1935年から始まった天皇機関説事件と国体明徴運動は、戦前の日本の憲法体制の分岐点でした。ここにおいて、美濃部達吉が目指したような世界の憲法学と普遍的につながろうとする憲法解釈は圧殺されてしまいました。それ以後、この『国体の本義』に従って、天皇主権の下で日本はどうあるべきか、という固有の国体が唯一絶対のものとされていきました。

この「固有の国体」において最も重視されたのが、まさしく自民党改憲案の前文に記されている「和を尊び、家族や社会全体が互いに助けあって国家を形成する。」ということでした。それでは『国体の本義』に何が書かれていたのでしょうか?

まず、ここで非難の対象として槍玉にあげられるのが、西洋の個人主義です。なぜなら、日本に輸入された西洋思想は、「歴史的考察を欠いた合理主義であり、実証主義であり、一面に於て個人に至高の価値を認め、個人の自由と平等とを主張すると共に、他面に於て国家や民族を超越した抽象的な世界性を尊重するものである。従つてそこには歴史的全体より孤立して、抽象化せられた個々独立の人間とその集合とが重視せられる。」からだというのです。そして、社会主義・無政府主義・共産主義などの「詭激なる思想は、究極に於てはすべて西洋近代思想の根柢をなす個人主義に基づくものであつて、その発現の種々相たるに過ぎない。」として、危険思想はすべて「西洋個人本位の思想」に基づくものであり、その危険性をようやく日本人が認識したことによって「国体に関する根本的自覚を喚起するに至つた。」というのです。

自民党の改憲案の基本にあるのは、日本国憲法によって国民の基本的人権があまりにも過剰に重視されたことによって個人主義が日本社会に跋扈するようになったという認識であり、その意味で日本国憲法における「個人主義は諸悪の根源」とみなさることになります。それではいかにして、その個人主義の危険性を除去すれば良いのか? これに対して、『国体の本義』では「我が国に於ては、孝は極めて大切な道である。孝は家を地盤として発生するが、これを大にしては国を以てその根柢とする。孝は、直接には親に対するものであるが、更に天皇に対し奉る関係に於て、忠のなかに成り立つ。我が国民の生活の基本は、西洋の如く個人でもなければ夫婦でもない。それは家である。家の生活は、夫婦兄弟の如き平面的関係だけではなく、その根幹となるものは、親子の立体的関係である。この親子の関係を本として近親相倚り相扶けて一団となり、我が国体にとつて家長の下に渾然融合したものが、即ち我が国の家である。」として、親に対する孝がそのまま天皇に対する忠に直結する「忠孝一如」による愛国心が強調されます。そこでは日本の基盤となるのは、「家」であり、日本は「天皇を宗家とする一大家族国家」として構成されることになるのです。

そこで最も重視されたのが、「和」でした。『国体の本義』には「和と「まこと」」という章がありますが、そこで大和(ヤマト)という日本国のあり方と「和」の関係が次のように説かれています。すなわち、「我が国の和は、理性から出発し、互に独立した平等な個人の械械的な協調ではなく、全体の中に分を以て存在し、この分に応ずる行を通じてよく一体を保つところの大和である。」ということになるのです。ここでは「互に独立した平等な個人」は、日本国という大調和の妨げとしてしか認識されていません。

このように個人主義が排斥され、「和を尊ぶ」ことが重要であり、家族に基づく社会全体の相互扶助を強調する点で、『国体の本義』と自民党改憲案は、ほぼ80年という時間の経過にも拘わらず、思想的に直結したものとなっています。もちろん、家族や社会全体が仲良くし、互いに助け合うことは決して悪いことではありませんし、私も仲良くしてもらいたいと願ってはいますが、なかなか相互に理解してもらえないわけです。家族や社会が助け合うことは、誰もそのことを基本的に否定はしないはずです。

しかし、近代の立憲主義の原理に立ち返って考えますと、ここには根本的な問題があります。それは何かというと、法と道徳の峻別です。法律は国民の代表者によって制定されたものであり、法律に違反すれば罰則や過料などのペナルティを科せられます。しかし、道徳はあくまでも個人が自らの格率に従って守るべきモラリティであって、公権力といえども介入しないというのが原則です。大日本国憲法はじめ明治憲法体制の構築にかかわった法制官僚に井上毅という人がいます。井上毅は私の研究テーマの重要な一人ですが、彼は大日本帝国憲法だけでなく教育勅語の起草にも関与しました。しかし、教育勅語には御名御璽してあるだけで、大臣の副署もありません。なぜかというと教育勅語は、あくまでも道徳に係わる問題であり、たとえ主権者である天皇であっても権力者が国民個人の内面に介入することは近代的な立憲主義に反する、と井上毅が強く反対したからです。

ですから大日本帝国憲法と教育勅語とは、明治憲法体制を支えた両輪のごとく理解されていますが、起草者たちは法と道徳の問題をきちんと分け、個人の内面に干渉することにきわめて禁欲的であったのです。しかしながら、いったん教育勅語が下賜されますと、戦前・戦中に学校教育を受けられた方は良く御存知のように、法律以上に神聖視されることになり、それを収めておく奉安殿などが火事にでもなったら校長先生が自殺しなければならないような見えない強制力が働くことになります。「国旗及び国歌に関する法律」が成立したとき、決して個人に強制するものではないと説明されていたはずですが、その後には高校の卒業式で起立して歌わなかった教師が不利益処分を強いられるような事態が相次いでいます。口パクをしていないか、双眼鏡で監視するといった状況も問題にすらならなくなりました。さらに、文科大臣が税金で運営されている国立や公立の大学の卒業式で国歌斉唱するのは当然ではないかと発言して見えない圧力がかかってきています。

そして、自民党の改憲案では、第3条で日本国民が「国旗及び国歌を尊重しなけければならない」と規定し、さらに第4条では「元号」についての規定が加わっています。すでに法律が存在するにも拘わらず、「尊重義務」が規定されたことによって、改憲案が成立すれば否応なく国歌を歌うことが強いられ、憲法違反に問われることになるのは必至でしょう。

自民党改憲案

第3条(国旗及び国歌)

1 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

第4条(元号)

元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。